物価が高くなるのなら貧困を防ぐために賃金を上げる必要がある。しかし、賃金を上げたら事業者は利益が減らないように賃金上昇分を製品に価格転嫁しないといけない。その結果、物価が上がって消費できる量が減って貧困が悪化することもある(参考:賃金の上昇分を価格転嫁すると貧困が悪化する?)。しかし、低賃金の労働者の賃金をそうでない労働者の賃金よりも大幅に上げて、結果的に賃金格差が減るように賃上げを行えば、貧困が悪化することは避けられそうである(参考:賃金の上昇分を価格転嫁すると貧困が悪化する?-2)。ただ、平均賃金の上昇率を見ると平均物価の上昇率よりも低くなっていて、数式で確認したら、必要以上に大量に生産して単価の上昇を抑えない限り、すなわち消費者が必要な分しか生産しない状態では平均賃金の上昇率は平均物価の上昇率より低くなりそうなことが分かった(参考:平均賃金の上昇率が物価上昇率を上回る条件は?(修正版))。

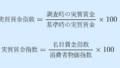

改めて数式で表現すると次のようになる。

賃金 $x_i$ の労働者 $n_i$ 人( $x_i \gt 0, n_i \gt 0$、以下同じ)の賃金の総額は $\sum_{i}(x_i \cdot n_i)$ で、賃金 $x_i$ が $(x_i+dx_i)$ に上昇したら賃金の総額の上昇分は $\sum_{i}(dx_i \cdot n_i)$ になって、平均賃金の上昇率 $R_x$ は次のように表せる。

\begin{equation}

R_x=\frac{\sum_{i}(dx_i \cdot n_i)}{\sum_{i}(x_i \cdot n_i)} \label{eq:Rx}

\end{equation}

物価 $y_j$ の製品 $v_j$ 個( $y_j \gt 0, v_j \gt 0$、以下同じ)の価格の総額は $\sum_{j}(y_j \cdot v_j)$ で、生産量 $v_j$ を $(v_j+dv_j)$ に増産せずに($dv_j=0$)、物価 $y_j$ が $(y_j+dy_j)$ に上昇したら物価の総額の上昇分は $\sum_{j}(dy_j \cdot v_j)$ になって、平均物価の上昇率 $R_y$ は次のように表せる。

\begin{equation}

R_y=\frac{\sum_{j}(dy_j \cdot v_j)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \label{eq:Ry}

\end{equation}

賃金の総額の上昇分 $\sum_{i}(dx_i \cdot n_i)$ と物価の総額の上昇分 $\sum_{j}(dy_j \cdot v_j)$ の関係を次の式 \eqref{eq:r} で表すと、$r \ge 0$ ならば賃金上昇分が十分に価格転嫁されていて、$r \lt 0$ ならば価格転嫁が不十分で生産コストや利益を減らす必要がある。

\begin{equation}

\sum_{j}(dy_j \cdot v_j)-\sum_{i}(dx_i \cdot n_i)=r \label{eq:r}

\end{equation}

$R_x$ の式 \eqref{eq:Rx} と $R_y$ の式 \eqref{eq:Ry} を使って、価格転嫁の式 \eqref{eq:r} を変形すると次のようになる。

\begin{equation}

R_y=\frac{\sum_{i}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_x+\frac{r}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \label{eq:RyRx}

\end{equation}

$r \gt 0$ では式 \eqref{eq:RyRx} の右辺第2項は正数なので平均物価の上昇率 $R_y$ は右辺第1項よりも大きくなる。$r=0$ で第2項が無視できて第1項だけが残る場合、賃上げ前の賃金の総額 $\sum_{i}(x_i \cdot n_i)$ が価格転嫁前の物価の総額 $\sum_{j}(y_j \cdot v_j)$ よりも大きいと、平均物価の上昇率 $R_y$ は平均賃金の上昇率 $R_x$ よりも大きくなる。賃金の一部は預金や投資などに使われることがあり、消費に使われる総額 $E_j$ は式 \eqref{eq:RyRx} の $\sum_{i}(x_i \cdot n_i)$ よりも小さいだろう($E_j \lt \sum_{i}(x_i \cdot n_i)$)。したがって、消費される分だけを生産していたら($\sum_{j}(y_j \cdot v_j)=E_j$)、価格転嫁が十分な場合($r \ge 0$)は平均物価の上昇率 $R_y$ は平均賃金の上昇率 $R_x$ よりも大きくなってしまう。「賃上げしても物価高に追いつけない」と言われる状態になってしまう。

さて、平均賃金の上昇率 $R_x$ が平均物価の上昇率 $R_y$ より小さくても、低賃金の労働者の賃金の上昇率だけなら平均物価の上昇率 $R_y$ よりも大きくできるはずである。そこで賃金の階層を低賃金層から $H_1, H_2, \dots, H_m$($H_k$:k番目の賃金階層(範囲)、$m$:賃金階層の数)とし、賃金階層によって平均賃金の上昇率が異なるように数式を変形して考察してみる。この後も増産や減産しないこと($dv_j=0$)を前提に考察する。

各階層の賃金の総額は $\sum_{i \in H_k}(x_i \cdot n_i)$ で、各階層の賃金総額上昇分は $\sum_{i \in H_k}(dx_i \cdot n_i)$ だから、各階層の平均賃金の上昇率 $R_{xk}$ は次のようになる。

\begin{equation}

R_{xk}=\frac{\sum_{i \in H_k}(dx_i \cdot n_i)}{\sum_{i \in H_k}(x_i \cdot n_i)} \label{eq:Rxk}

\end{equation}

賃金の上昇分の総額は $\sum_{k=1}^{m} \left( \sum_{i \in H_k}(dx_i \cdot n_i) \right)$ なので、価格転嫁の式は式 \eqref{eq:Hierarchy_r} のようになる。$r \ge 0$ ならば賃金の上昇分が十分に価格転嫁されていて、$r \lt 0$ ならば価格転嫁が不十分で利益を削る必要があるかもしれない。

\begin{equation}

\sum_{j}(dy_j \cdot v_j)-\sum_{k=1}^{m} \left( \sum_{i \in H_k}(dx_i \cdot n_i) \right)=r \label{eq:Hierarchy_r}

\end{equation}

$R_{xk}$ の式 \eqref{eq:Rxk} と $R_y$ の式 \eqref{eq:Ry} を使って、価格転嫁の式 \eqref{eq:Hierarchy_r} を変形すると次のようになる。

\begin{equation}

R_y=\sum_{k=1}^{m}\left(\frac{\sum_{i \in H_k}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{xk} \right)+\frac{r}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \label{eq:Hierarchy_RyRx}

\end{equation}

右辺第1項から低賃金層 $H_1$ だけ分けると次のようになる。

\begin{equation}

R_y=\frac{\sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{x1} + \sum_{k=2}^{m}\left(\frac{\sum_{i \in H_k}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{xk} \right)+\frac{r}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \label{eq:Hierarchy_RyRxH1}

\end{equation}

$r \gt 0$ では式 \eqref{eq:Hierarchy_RyRxH1} の右辺第3項は正数なので平均物価の上昇率 $R_y$ は右辺第1項と第2項の和よりも大きくなる。$r=0$ で第3項が消えた場合、$R_y$ は右辺第1項と第2項の和で決まる。第1項の $R_{x1}$ は低賃金層 $H_1$ の平均賃金の上昇率で、第2項の $R_{xk}$ ($k \ge 2$)は低賃金層以外 $H_k$ ($k \ge 2$)の平均賃金の上昇率である。$R_y \lt R_{x1}$ となるように$R_{xk}$ ($k \ge 2$)を決める必要がある。

式 \eqref{eq:Hierarchy_RyRxH1} を考察しやすくするため、$m=3, r=0$ の場合(式 \eqref{eq:Hierarchy_RyRxH3} )を考える。

\begin{equation}

R_y=\frac{\sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{x1} +\frac{\sum_{i \in H_2}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{x2} +\frac{\sum_{i \in H_3}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot R_{x3} \label{eq:Hierarchy_RyRxH3}

\end{equation}

$H_1$ を低賃金層、$H_2$ を中間層、$H_3$ を高賃金層と呼ぶことにする。それぞれの平均賃金の上昇率は $R_{x1}$、$R_{x2}$、$R_{x3}$ である。$R_y \lt R_{x1}$ にするには、次の式を満たす必要がある。

$\frac{R_y}{R_{x1}} \lt 1 \quad (R_{x1} \gt 0)$

$\frac{\sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)}+\frac{\sum_{i \in H_2}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot \frac{R_{x2}}{R_{x1}}+\frac{\sum_{i \in H_3}(x_i \cdot n_i)}{\sum_{j}(y_j \cdot v_j)} \cdot \frac{R_{x3}}{R_{x1}} \lt 1$

$\sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i) + \frac{R_{x2}}{R_{x1}}\sum_{i \in H_2}(x_i \cdot n_i) + \frac{R_{x3}}{R_{x1}}\sum_{i \in H_3}(x_i \cdot n_i) \lt \sum_{j}(y_j \cdot v_j)$

\begin{equation}

R_{x2}\sum_{i \in H_2}(x_i \cdot n_i) + R_{x3}\sum_{i \in H_3}(x_i \cdot n_i) \lt R_{x1} \left(\sum_{j}(y_j \cdot v_j) - \sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i) \right) \label{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3}

\end{equation}

ここで、左辺第1項は中間層 $H_2$ の賃金総額の上昇分、第2項は高賃金層 $H_3$ の賃金総額の上昇分なので、式 \eqref{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3} は次のようにも表せる。

\begin{equation}

\sum_{i \in H_2}(dx_i \cdot n_i) + \sum_{i \in H_3}(dx_i \cdot n_i) \lt R_{x1} \left(\sum_{j}(y_j \cdot v_j) - \sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i) \right) \label{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3_dx}

\end{equation}

式 \eqref{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3_dx} から、$R_y \lt R_{x1}$ にするには、中間層 $H_2$ の賃金上昇分の総額(左辺第1項)と高賃金層 $H_3$ の賃金上昇分の総額(左辺第2項)の和を、「価格転嫁前の物価の総額($\sum_{j}(y_j \cdot v_j)$)と賃上げ前の低賃金層 $H_1$ の賃金の総額($\sum_{i \in H_1}(x_i \cdot n_i)$)の差額」に低賃金層 $H_1$ の平均賃金の上昇率 $R_{x1}$ を掛けた額よりも小さくしなければいけない。

例えば次の例で試してみる。

- 5人(ABCDE)が暮らす世界です。

- Aという経営者の下でZという生活必需品を作ってました。

- Zの価格は1万円で、一人10[個/月]、5人で50[個/月]必要で、必要以上に生産せず、増産も減産もしません。

- B、Cは賃金が20[万円/月]、D、Eは10[万円/月]でした。

- 経営者のAの賃金は40[万円/月]でした。

Aを高賃金層 $H_3$、BとCを中間層 $H_2$、DとEを低賃金層 $H_1$ として、DとEの賃金を20[万円/月]に上げたとする( $R_{x1}=1.0$ )。低賃金層 $H_1$ の賃上げ前の賃金の総額は20[万円/月](10[万円/月]×2人)、価格転嫁前の物価の総額は50[万円/月](1[万円/個]×50[個/月])だから、式 \eqref{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3_dx} の右辺は

$1.0 \times (50[万円/月]-20[万円/月])=30[万円/月]$

となって、平均物価の上昇率 $R_y$ をDとEの平均賃金の上昇率( $R_{x1}=1.0$ )よりも小さくするためにはA、B、Cの賃金上昇分の総額を30[万円/月]よりも小さくしなくてはいけない。

中間層 $H_2$ であるBとCの賃金を30[万円/月](各10[万円/月]増、$R_{x2}=0.5$)にするのならば、高賃金層 $H_3$ であるAの賃上げは10[万円/月]( $R_{x3}=0.25$ )よりも小さくしなければいけない。Aの賃上げを10[万円/月]( $R_{x3}=0.25$ )にしてBとCの賃上げを10[万円/月]( $R_{x2}=0.5$ )より小さくしても、A、B、Cの賃金上昇分の総額は30[万円/月]よりも小さくなるので、平均物価の上昇率 $R_y$ はDとEの平均賃金の上昇率( $R_{x1}=1.0$ )よりも小さくなるが、個人的にはAの賃上げ額の方を小さくした方が良いと思う。一般的に、生活に余裕のある高賃金層 $H_3$ の賃上げ額を小さくして、賃金格差が縮まるようにした方が良いと思う。

上の例で、5人の賃金を一律に1割上げたとすると、式 \eqref{eq:Hierarchy_Ry_lt_Rx1_H3_dx} の右辺は

$0.1 \times (50[万円/月]-20[万円/月])=3[万円/月]$

となって、左辺は

$0.1 \times (20[万円/月] \times 2人)+0.1 \times (40[万円/月] \times 1人)=8[万円/月]$

となって、左辺の方が右辺よりも大きいから、平均物価の上昇率 $R_y$ はDとEの平均賃金の上昇率( $R_{x1}=0.1$ )よりも大きくなる。A、B、Cの賃金を1割上げるのなら、低賃金層 $H_1$ であるDとEの賃金を3割上げれば、右辺は

$0.3 \times (50[万円/月]-20[万円/月])=9[万円/月]$

となって、左辺よりも大きくなるから、平均物価の上昇率 $R_y$ はDとEの平均賃金の上昇率( $R_{x1}=0.3$ )よりも小さくなる。念のために平均物価の上昇率 $R_y$ を計算すると、賃金の上昇分の総額は

$0.3 \times (10[万円/月] \times 2人)+0.1 \times (20[万円/月] \times 2人)+0.1 \times (40[万円/月] \times 1人)=14[万円/月]$

で、これを価格転嫁するとZの単価と平均物価の上昇率 $R_y$ は次のようになる。

$新しい単価=1[万円/個]+14[万円]÷50個=1.28[万円/個]$

$R_y=\frac{(1.28[万円/個]-1[万円/個]) \times 50個}{1[万円/個] \times 50個}=0.28$

$R_y=0.28 \lt 0.30=R_{x1}$

また、DとEの賃金が13[万円/月]に賃上げされたら、単価が1.28[万円/個]のZを必要な量の10[個/月]買っても、2[千円/月]余ることになり、余らなかった賃上げ前よりも生活に余裕が生まれる。

このように、賃上げ分を全て価格転嫁した結果、平均物価の上昇率が全労働者の平均賃金の上昇率より高くなっても低賃金層の平均賃金の上昇率よりは低くすることができる。そうすれば、賃上げに伴う価格転嫁で物価が上昇しても低賃金層の生活が賃上げ前よりも苦しくなることを避けられる。そのためには、上記のように、低賃金層と高賃金層の賃金格差を縮めるように賃上げすれば良いと思われる。

コメント